糖心vlog在线观看_糖心vlog免费:3d肉脯团国语完整版-洗冤录·巴县档案|道咸年间一起家暴案

苏轼有云:“读书万卷不读律,致君尧舜知无术。”澎湃新闻·私家历史特别推出“洗冤录”系列,藉由历朝历代的真实案件,窥古代社会之一隅。

由于其隐蔽性与普遍性,家庭暴力自古以来就是难以根除的社会问题。在清代,针对妇女的家庭暴力很大程度上根本不被视为犯罪。按照《大清律例》的相关规定,“其夫殴妻,非折伤勿论,至折伤以上,减凡人二等[须妻自告乃坐]”,也就是说除非妻子被殴打至折伤以上,否则丈夫不用负任何责任。不仅是丈夫,丈夫的父母、祖父母殴打媳妇,同样是“折伤以下无论”。

或许正是因为遵循着与成文法律同样的逻辑,《巴县档案》中与妇女相关的诉讼案件将家庭暴力作为重点的并不多;在笔者研读过的六百余件案例中,大约有三十件提到了针对已婚妇女的家庭暴力。而在这为数不多的诉讼当中,对于家庭暴力的描述与书写也有一定的特征与套路:家庭暴力通常不会仅仅表现为夫妻二人之间的冲突,反而经常是姻亲双方家庭之间的对抗。本文要讨论的案例就是这样一起典型的“婆家vs娘家”的诉讼,以及在具体表现形式之外,双方之间频繁爆发的冲突中更深层次的社会经济原因。

缘由:难驯的儿媳与受伤的婆母

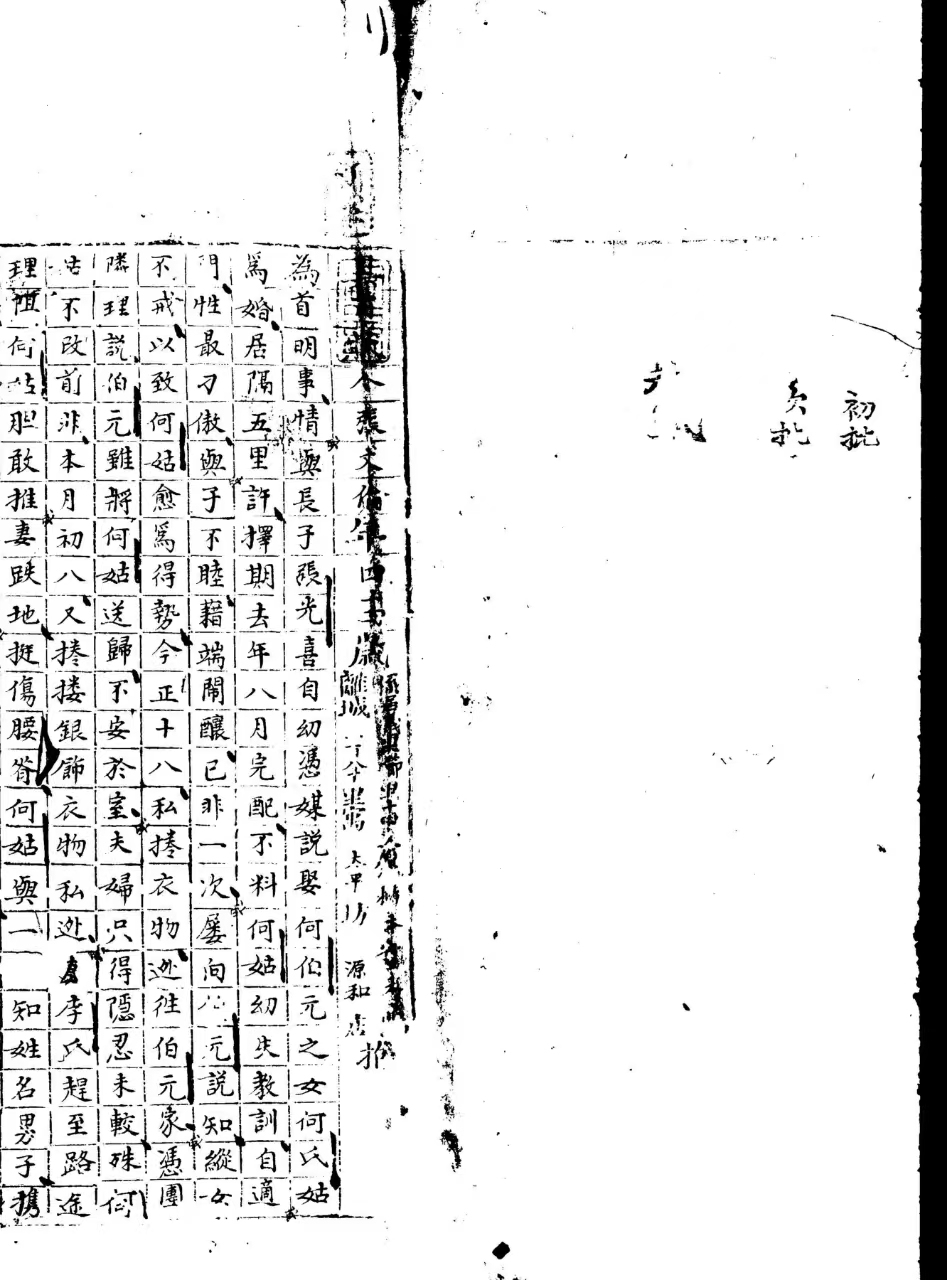

道光十八年(1838)闰四月十二,巴县居民张文伦把他的儿媳何姑、儿媳的父亲何伯元和兄弟何秀童告到了衙门(档案号6-011-09209)。张文伦的儿子张光喜自幼凭媒说娶何伯元之女何姑,去年八月完婚,两家相隔大约五里。按照张文伦的说法,“何姑幼失教训,自适蚁门,性最刁傲,与子不睦,藉端闹酿,已非一次”。张文伦多次要求亲家何伯元管教女儿,但是何伯元反而纵容其女,“以致何姑愈为得势”。到了当年正月十八,何姑干脆私拿衣物逃回了娘家。张文伦找到乡邻评理,之后何伯元虽然把何姑送回了张家,但何姑仍然“不安于室”,还在当月初八日再次企图拿银饰和衣物逃走。张文伦的妻子张李氏试图阻拦何姑,却被儿媳妇推倒,“跌地挺伤腰脊”。虽然第二天何秀童又把何姑送回了家,却“恶言辱骂,痞骗行凶”。

张文伦的诉状结尾并没有说明他的诉求是什么,其重点可能是何姑导致婆母受伤,那么何姑应该受到极重的刑罚,如果把推到地上摔伤理解为殴伤,那么何姑甚至应该被判处斩刑(《大清律例》中规定“妻妾殴夫之祖父母父母者,皆斩”)。但张文伦似乎也没有这种企图,毕竟其诉状中说的是何姑是推了婆母,而没有故意殴打的情节。并且根据后续验伤的结果,张李氏身上仅在右手肘处有一处擦伤,受伤并不严重。

这份诉状似乎只是描述了一名行为恶劣的儿媳妇,其中当然可能有谎言与夸大,但至少有一点真实性很高,即何姑的娘家与婆家仅仅相距五里,并且何姑与娘家的联系很紧密,仅在当年就已两次“逃”回娘家,这也可以与下文何家的诉状相印证。

张文伦诉状

反击:恶毒的婆家与被殴的女儿

同月二十五日,何伯元到衙门反过来状告了张文伦和张文喜。按照何伯元的描述,虽然何姑“素知妇道,敬孤顺夫无异”,但是光喜母子嫌何姑性格蠢钝,笨嘴拙舌,在当年正月十六和十九日两次殴打何姑,何伯元只能尽力劝说。但是光喜与其“庶母”张李氏(除了这份诉状,没有任何其他文件提到张李氏是妾)却愈发猖狂,当月初六拿着洗衣木棒殴打何姑,何姑跑到田地里啼哭,张李氏又放纵光喜拳打何姑,导致何姑跌入邻居的田中。第二天何秀童把何姑送回了张家,当时并无“异言”。

何伯元的诉状中提供了大量的细节,比如女儿被打的时间与地点、使用的工具等,似乎更加可信。何伯元还试图说明,何姑当时赤手空拳,怎么会拿着银饰衣物,又怎么殴打婆母?我们无法穿过近两百年的时光,去判断究竟是谁在说谎,又或者双方都只是说出了对自己有利的故事。虽然年轻的儿媳在大众认知中更有可能是家暴的受害者,但这无法作为张文伦在撒谎的证据,毕竟张李氏还是受了些擦伤的。

张李氏在以上两份诉状中,都扮演了极为重要的角色。被推倒地受伤的是她,嫌弃何姑笨嘴拙舌的是她,纵容甚至鼓动儿子殴打何姑的也是她。反倒是张文伦,何伯元在诉状中并未指出他曾参与虐待殴打何姑的活动中,可何伯元还是把张文伦列为被告之首,张李氏却不在被告之列。我们可以从两个层面分析张李氏的角色,第一是她作为婆婆与媳妇何姑之间的冲突,第二是女性被告在诉讼中的位置。我们能看到,在双方的叙述中,何姑与张李氏的冲突都是两家对簿公堂的直接原因。婆媳冲突向来是八点档电视剧热衷的话题,这些年大众也逐渐意识到婆媳问题的关键在其中的儿子/丈夫,在某种程度上,特别是在男性作为家庭主要劳动力的情况下,婆婆与媳妇是在争夺作为生活来源的儿子/丈夫。

更有意思的是,在张李氏如此“恶毒”的情况下,何伯元却没有把她列为被告,并且这是《巴县档案》中的常见现象。如果女性并非寡妇,那么即使女性在描述中是元凶首恶,诉状也倾向于把她的丈夫列为被告第一名,而把女性放在第二位甚至更后面。一方面,这可能是受到了儒家伦理的影响,在这种认知中,丈夫在家庭里承担着管束妻子的职责,如果女性作恶,那么丈夫即使没有主动指使,也一定纵容了妻子。进一步来说,《大清律例》中甚至规定,“凡妇人犯罪,除犯奸及死罪收禁外,其余杂犯,责付本夫收管”,再加上即使女性被定罪,她们所受的刑罚在很大程度上可以以银钱赎罪。既然如此,不如直接把丈夫作为首要的被告。女性在诉讼中的重要性就这样不知不觉地降低了。

听审:夫妻不睦

本案拖到六月初一才开始听审,县衙门给的结论是“夫妻不睦”,不仅是把此事归结为家务事,还忽略了其中的婆媳问题。具体来说,双方在口供中都承认,何姑在成亲之后还是经常回娘家,因此张李氏叱骂何姑,何姑顶嘴,张文伦一气之下就把何家告到了衙门。所有人的口供,张文伦、张文喜父子,还有何伯元、何姑父女都做出了一致的供述。我们无法得知这是真相还是书吏加工的结果。总之,何姑虽然行为“不合”,但未受惩罚,还是跟随丈夫回家,并且双方“系属姻亲,不应参商”。

实际上,在笔者读过的所有跟家暴相关的案卷中,绝大多数都是妻子由丈夫领回家“管束”,要求夫妻和睦相处,正如本案中县令所做的决定。也并没有丈夫或者公婆应该虐待或殴打儿媳而被处罚,甚至也很少看到因此离婚的案例。唯一一例离婚成功的,似乎也不是家暴直接导致的。巴县居民涂心受之前长期不在家,归来不见了妻子涂颜氏,道光十三年(1833)五月二十日,涂心受好不容易找到了妻子,妻子却不愿跟他回家,故涂心受拿出贴身小刀威胁妻子,且此事由衙役当场发现。在口供当中,涂心受和颜氏都说涂心受“情愿”与颜氏离异,所以双方才得以离婚。从保存的文件看,这是涂心受的意愿在离婚中起了主要作用,而不是家暴导致的结果。

再起:“嫌贫退婚”

很明显,双方没有听县令的训诫。第二年,也就是道光十九年(1839)四月,张文伦又把亲家告上了衙门。张文伦先说了上次打官司的结果,即要他带何姑回家管束,且“不许娘家往来”(这一条在现存的结案文书与其他文件中均没有体现)。然而,当年正月二十四,何伯元听说何姑与张李氏发生口角,就让何秀童等人把何姑接回了娘家。到了三月十八插秧,家里没人做饭,张文伦就让张光喜把何姑接回来。但是何伯元“挟忿嫌贫”,让何秀童拟好了退婚文书,命令张光喜照着写一遍。张光喜不同意,就跑回家告诉了张文伦。这一次并没有对方的诉状,县令也只是说上次已经让张文伦把何姑带回家管教,“勿庸别生讼端”。

不过这是一份在某种程度上很有代表性的诉状,特别是包含娘家因“嫌贫”而拆嫁这一典型的故事情节。一般来说,丈夫或者婆家的其他成员会在诉状中说,因为嫌贫,娘家就教唆已经出嫁的女儿逃回娘家,企图拆婚另嫁。家庭经济条件一直以来都是影响婚姻的重要因素,古今中外,概莫能外。虽然这种指控真真假假,借一双慧眼也未必看得清,但嫌贫拆嫁的模式化书写确实反映出了丈夫与婆家的一种焦虑,担心失去好不容易娶进门的妻子,因为失去妻子不仅意味着丢面子,更意味着经济上的损失,并且这种经济损失可能超乎想象。

根据学者研究,主要有以下三个社会经济因素:首先,由于溺杀女婴和社会上层的蓄妾行为,导致底层人民中的性别失衡与女性短缺。这个现象在巴县尤为严重,根据《巴县档案》中的一些数据,巴县的男女人口比平均是144:100,这可能是由于巴县聚集了众多船工,不得不说这是一个极为夸张的数字。其次,当时普遍存在着买卖女性的市场,家家户户都需要女性来生产子嗣,传承香火,男性还需要女性来解决性需求,在男性人口众多的巴县尤其如此。再次,彼时普通农民家庭的贫困以及向社会更下层流动的趋势。娶妻会给家庭造成极大的经济负担,更不用说如果没有儿子,平白失去一个妻子后还要想办法再娶。同时,对有女儿的人家而言,女儿出嫁拿到的彩礼钱则会是一笔重要的收入。

在这种情况下,对丈夫而言,娘家是他对妻子控制权的最大威胁,本案就是例证之一。现有的研究已经表明,越是底层家庭,其缔结婚姻的地理范围就越小,换句话说,出嫁的女儿能更方便地跑回娘家。不管是女儿在婆家受到了虐待而回家,还是娘家真的嫌贫爱富,企图把女儿再次出嫁获利,失去对妻子的控制对丈夫与婆家而言,都是经济上的极大损失。

缠讼:买休卖休与妻妾不和

档案中下一次出现何家与张家的纠纷是在咸丰四年(1854),也就是第一份诉状的十六年之后(档案号6-020-05085)。然而,这可能是因为中间有大量相关文件未被发现或已经散佚,双方之间的冲突应当是持续不断的。

张光喜诉状

按照张文伦的说法,道光三十年(1850),何伯元指使儿子何之田(大概率与前文的何秀童为同一人)以“恃宠夺毙”指控张家,但是当时县令并未审讯。之后何家父子勒索张文伦银钱后(且张文伦似乎给了何家钱),将何姑领回另嫁给一名叫寿极轩的人,张文伦对此毫不知情。咸丰三年腊月,何家又勒索张文伦银钱。咸丰四年正月,寿极轩和何家串通,以“串拐勒搕”为由再次状告张家。张文伦把这一切总结为“勒退于前,串害于后”。

之后档案中保留了寿极轩的儿子寿学文的一份诉状,其中提到寿极轩似乎曾经以“捉串勒搕”状告过张文伦一家,然后张光喜的小妾杨氏的兄弟杨里秀曾经在隔壁綦江县状告过寿家父子,但是这一切都说得不清不楚,没有发生冲突的起因和过程。

第三份诉状来自何明哲——何伯元的儿子(这可能是他在这一系列诉讼中的第三个名字了),在这份诉状中终于有了一点冲突的眉目。道光二十三年张光喜买了秦杨氏为妾,并且纵容小妾“凌嫌”何姑。道光三十年,何姑生产,孩子却被杨氏害死,因此何伯元才以“恃宠夺毙”转告张家,但是张光喜躲到了綦江县,导致衙役没有找到他。咸丰元年,何姑被张家“嫁送”给寿极轩,何伯元虽然知道但是没有计较。当年三月初九,何明哲的儿子何永璨在何姑家中玩耍,何姑带着侄子去张家讨要自己的嫁妆,杨氏却关上家门手拿木棒把何姑和何永璨都打伤了。

案卷中保存的最后一份诉状是张光喜控诉对方(何明哲/何之田/何秀童)是更名翻控,也就是换了个名字告状,似乎是因为之前何家希望县衙能够多传唤某(些)人,但被县令拒绝了,然后何秀童就换了个名字提交了上面这份诉状。县令对更名翻控此事相当不满,但并未给出任何实质性的命令。整份案卷以何永璨的验伤报告结束,他身上确实有若干处伤痕。但是案卷中没有留下任何听审记录与口供证词,其实双方都不否认此时何姑已经是寿极轩的妻子,他们冲突的实质也不清楚,但从两家锲而不舍的劲头来看,何家和张家恐怕会不明不白地纠缠到天荒地老。

这一部分的故事千头万绪,不过争议点之一似乎是到底谁把何姑嫁给了寿极轩,如果这是张家的所作所为,这就是买休卖休,又叫嫁卖生妻,即“在没有正式履行离异手续的情况下,用钱财买求本夫,使之将妻嫁卖给别人为妻妾的行为”,按《大清律例》的规定,卖妻者、买妻者和妻子本人都需要被杖一百。如果是娘家把何姑嫁给了寿极轩,何姑与家人同样有犯罪的嫌疑。而这一切仍然是上一部分所说的逻辑,不论是婆家还是娘家,他们都能从何姑的再婚中获利。

另外,这份诉状中更加吸引眼球的可能是妻妾之争,特别是按照何家的说法,小妾害死了何姑的孩子,不由得让人想起某些宅斗小说中的情节。妾在《巴县档案》中并不是很常见,在笔者随机抽样研究的一千一百多名妇女中,大约有五十人是或者曾经是妾,而涉及妻妾不和的诉讼更少,只有七起。就本案而言,关于小妾杨氏的信息太少,但是她的存在确实表明,在一夫一妻多妾制的情况下,还有一种家庭暴力发生在妻妾之间。当然其中几乎总是有丈夫的参与或者纵容,一些案例显示,尤其是在娶妾之后,丈夫可能开始或加重施行对妻子的暴力。

结语

这是一件持续多年且各路元素纷繁复杂的诉讼,比如害死了正妻孩子的小妾,比如作为主要过错方的妻子却被隐藏在丈夫背后。这里我们只能试着从中提炼出一些关键因子。首先,本案中弥漫着一种焦虑与不安,婆家似乎十分害怕娘家夺回出嫁的女儿。这种焦虑感很有代表性,其背后是女性作为财产在家庭财政中有着极高的地位,在走投无路之时,妻子是可以出卖的,绝对不能在没有收益的情况下平白被他人夺走。娘家恰好最有可能威胁到“财产”安全,基于骨肉亲情,娘家当然会为女儿的身心健康与生活质量考虑,但恐怕他们也很难抗拒女儿出嫁可以带来经济收益。

更重要的是,本案显示出十九世纪的家庭暴力中某些复杂的面向,或者说当时家庭结构与今日不同。今天的家暴大多发生在夫妻之间,但是本案中夫妻、婆媳与妻妾之间都可能发生了肢体冲突与暴力行为。特别是婆媳之间可能会频繁发生冲突,这也是本案爆发的直接原因。与家暴有关的诉讼主体在清代也并不限于施暴者与受害者,本案中冲突的双方实际上是两个家庭。冲突之所以会以家庭为单位展开,部分原因是在妇女遭受暴力之时,她最可能求助的对象是娘家亲属,而又因为对妇女告状的诸多限制,娘家的父亲兄弟会代她出头告状,从而将双方家庭成员都牵扯进来。

我们还在本案中听到了一种熟悉的声音,即家暴是家务事,是“夫妻不睦”;但是在清代,这种说法在很大程度上是符合法律规定的。从另一个角度出发,或许正是这种规定导致了很多人在近现代法律转型后,仍然对家暴采取着漠视的态度。