丕丕漫画官方在线阅读页面:免费看片的视频-钱理群|直面衰老与死亡

我和老伴崔可忻入住泰康燕园是2015年7月14日。我说过,自己的养老人生是从进燕园开始的,最初只是想让晚年生活得舒服一点儿,并没有更多的想法。但日子一久,就逐渐开始考虑“如何走好这人生最后一程”。老伴说我喜欢“云里雾里胡思乱想”,想多了,就有了一些感悟、认识,不妨在这里说一说。

回顾自己一生已经走过的路,自然会有一些美好的记忆,但总觉得有许多遗憾,让心有不安和不甘。记得梁漱溟先生说过,人活在世界上,就是要处理三大关系:人与自然的关系,人与人的关系,以及人与自己内心的关系。我(或许还有我们这一代人)恰恰就在处理这三大关系上出了问题。

在很长时间内,我们都热衷于“与天斗”“与地斗”“与人斗”,还没完没了地“与自己斗”,进行所谓的“思想改造”。这七斗八斗,就把人与人的关系、和大自然的关系,以及和自己内心的关系,弄得十分紧张、别扭,实际是扭曲了自己的人性与人生。我和老伴经常感慨说,我们这一辈子实在是活得“太苦太累,太虚太假”了。如果不抓住进入老年这一最后时机进行弥补,就实在太亏、太窝囊了。这样,我们的“养老人生”就有了一个目标:要恢复人的本性、真心、真性情,取得和自然、和他人,以及和自己内心关系的三大和谐,由此调整、完善我们的人性与人生。

于是,我就给自己的养老生活做了这样的安排:闭门写作,借以沉潜在历史与内心的深处,将自己的精神世界升华到更广阔、自由的境界;每天在庭院散步,不仅是锻炼身体,更是欣赏草木花石、蓝天浮云的自然美,而且每天都要有新的发现,用摄影记录下自己与自然相遇时的瞬间感悟;同时尽量使自己的人际关系单纯、朴实化。所有这一切的安排,最终要回到自己的内心,追求心灵的宁静、安详。这才是我们所追求的养老人生理想的核心与关键。

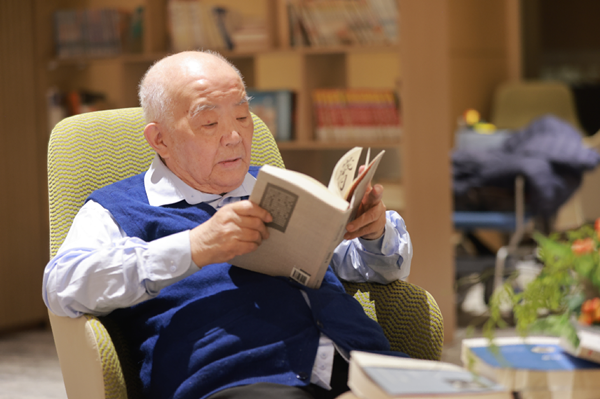

钱理群先生近照

我想起20世纪80年代所倡导的“三宽”:我们的生活与内心都应该“宽松”,对周围的世界和自己都要“宽容”,更要“宽厚”。有了这“三宽”,就可以避免一切不必要的矛盾与冲突,我们的晚年也就能进入一个宽阔而自由的天地。

老年人遇到的最大也是最后的难题,自然是如何面对“老、病、死”的问题,这是不必回避的。我自己也是因为老伴的患病、远行而和老伴一起做了严肃与艰难的思考。“老、病、死”是每一个人迟早要面对的人生课题,不必消极回避,也不必紧张恐惧,要“看透生死,顺其自然”。患了病,哪怕是重病,也应积极治疗;但一旦患了不治之症,就不必勉强治疗,不求延长活命的时间,只求减少疼痛,有尊严地走完人生最后一段路——我们不选择“好死不如赖活”,而选择“赖活不如好死”。我们一辈子都追求人生的意义,这就要一追到底,至死也要争取生命的质量。独立而坚强的可忻,更做出了“消极治疗,积极做事”的选择,赶在死神之前,做完自己想做的事,并且亲自打点身后之事,把最后的人生安排得尽可能完善、完美,将生命主动权始终牢牢地掌握在自己手里。可忻的选择得到许多人的尊敬,大概不是偶然的。

崔可忻在养老社区登台演唱

2023年是我养老人生的一个转折点

从2022年12月到2023年3月,因疫情缘故我被封闭在家里,足不出户,做了三件事:整理身后出版的书稿;安置身后财产;做自己一生的总结,进行自我反省和忏悔。

4-7月上旬,我先后参加了:理想国在北戴河召开的我的第100本书——《中国现代文学新讲:以作家作品为中心》发布会;北京大学中文系、北京大学现代中国人文研究所和中国现代文学研究会联合举办的“钱理群学术思想暨中国现代文学研究”学术讨论会;南京师范大学附属中学“钱理群、崔可忻奖学金”颁奖大会;以及安顺市政府主持的《安顺文库》发布会,“天下贵州人”活动组委会主办的“关于贵州地方文化开发与研究的思考”讲座。在与现代文学研究界各代学人做了深入的学术讨论之外,还特别与“90后”“00后”有思想追求的年轻一代做了广泛的思想交流,也可以说是精神传递吧。

7月12日,我从安顺回到燕园养老院住所,意识到自己的社会责任基本尽到,历史使命也基本完成。打个比方说,在人生赛马竞技场上,我已经冲到尽头,并得到了学界与社会的相应评价;但到达终点后,也不会马上止步,在全身心安全停下之前,还有一段慢跑。

没有想到,17天以后,刚刚喘过气来的我,又横祸天降。

在7月29日中午和7月30日凌晨3时半两次滑倒在地。虽然身体没有受伤,却浑身筋骨酸痛,一蹶不振了。“变老”的大洪水淹没了一切,意味衰老与死亡迫面而来。

一方面,我感到从未有过的衰弱、昏聩感,不堪承受;另一方面,在静静的躺平中,竟然充满了好奇心:

>到了一生尽头,会发生怎样的生理现象、心理现象?在这背后又蕴含着怎样的社会现象?

>怎样理解与思考衰老和死亡?

>我将遇到怎样的仅属于自己的生理、心理困境?我将以怎样的方式应对自己的生命衰竭?

>个性化的钱理群式的衰老与死亡,究竟是什么样子?

这太有意思了,又焕发了我的生命想象力与创造力!

我突然明白:衰老意味着自我身份、标识的消失,就需要寻找、建构新的自我。进入生命最后阶段,我的身份、标识是什么?我是干什么的?我是谁?答案因人因时而异:这正是最吸引我之处。

我要继续做一个“老年探险家”。于是,就有了我关于自己最后人生的两个设想。

设想一:“活力养老”最后的闪光发亮

首先是从2023年到2027年,84岁到88岁的“米寿”,或许延长到2029年的90岁,我期待有一个“静养、读书、写作”期,即所谓“活力养老”的最后闪光、发亮:在静养、维护身体健康为主的前提下,将读书、写作、学术研究的方向,转向“追问人性、国民性,探讨老年人生的生与死的本质”,最后回归生命的本真状态,呈现完整、真实的自我。

我想到做到。从7月29日摔倒后的一个月,我集中阅读了9本关于养老、死亡的作品,并做了详尽笔记。

从2019年和老伴共度生死开始进入“养老学”研究领域,到了2023年,整整4年以后,我把自己的生命也投入进去,这将是一个更深入、广阔的新天地。现在所能写下的,仅是我初步的思考。

这是一个前所未有的“新时代”:生育率下降,老年期延长,人的生命历程产生巨大变化,人类进入了长寿时代。

国家卫生健康委老龄健康司司长王海东表示,截至2021年底, 全国60岁及以上老年人口达2.67亿, 占总人口的18.9%;65岁及以上老年人口达2亿以上, 占总人口的14.2%。据测算,预计“十四五”时期,60岁及以上老年人口总量将突破3亿,占比将超过20%,进入中度老龄化阶段。2035年左右,60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。(人民网)

应该说,中国、世界,以至全人类,对老龄化时代所带来的问题,都缺乏思想准备。整个社会陷入不知所措或无所作为的困境,而身处其中的老年人,则陷入惶惑甚至恐惧之中。这似乎都是可以理解的。

难道老龄化仅仅带来危机,没有出现生机?

长寿时代,会不会给我们这些老年人带来生命发展的新的可能性?

我认为,恰恰是长寿时代改变了老龄人生的既定道路与命运。

在传统中,人生分三个阶段:学习-工作-养老,是一个不断走向衰亡的过程。在这样的人生逻辑里,“养老”就是“等死”。但长寿时代的老人,寿命的延长,也同时意味着身体与精神的延伸,劳动参与率的提升。这样,就有了重新“学习”与“工作”,重新创造物质与精神财富的机遇,甚至有了继续大有作为、中有作为,至少是小有作为的可能。

同时,因为处于前所未有的高科技时代,老年人智力的意义与价值就更加突显出来。我想过这样的问题:我的学术研究是机器人能替代的吗?有的基于理论与史料的研究,可能机器人也能做;那些基于个人人生经验与渗入个体生命体验的研究,就很难被取代。

这样与当下、现实联系密切的学术研究,再加上个人主体性的介入,恰恰是我的主要追求,也是优势所在。老年人有丰富、复杂的人生阅历和生命体验,在新科技时代的人文学科的研究领域,会激发出特别的生命活力:在机器人的挑战下,高智商的老年人弥足珍贵。

老年人的智力、创造力,绝不能低估。以我自己为例,从2002年63岁退休,到2023年84岁,20年来我始终处于思维的活跃状态,而且不断趋向高峰。有学生统计说,我的三分之二的著作,都写在退休之后,始终保持在高水平。

据研究者分析,人的智力分“晶体智力”(知识,理论)和“流体智力”(人生经验,生命体验,想象力与创造力)两方面。一般说来,越到老年,就越趋于保守研究。这是因为流体智力不足,也没有勇气与智慧否定、超越自己,还有的老年人落入“成功人士”陷阱,醉心于各种应酬并从中获利,而无法坚持寂寞中的独立研究。我的老年期研究,也有主要依靠晶体智力的,偏于揭示研究对象的复杂性的一面;但更多的是仰仗流体智力,满怀好奇心开发自己的想象力,自觉追求老年学术的“创造性顶点”。

可以说,正是在2022-2023年,我的思维活跃度,想象力与创造力都达到了顶峰。现在,突然摔倒在地,我的第一个想法,就是希望自己在进入衰老、死亡期的最初阶段,至少在“88 米寿”之前,还能保持思维的相对活跃,还能想象、创造,开拓思想与学术的新未来。

设想二:进行“我是谁”的追问

在《九十岁的一年》里,我读到了这样一句话:

为了你,我已摆脱了自我

不戴面具地践行生活……

即我内心最深处的那种生活。

我眼一亮,心一动:这真一语道破了老年人生的本质!这也是我的“养老学”思考和研究的核心。

我在很多文章和讲话里都一再提到,作为一个人,特别是中国人,我们一直是“戴着面具”的:从童年、少年接受学校教育,就开始学会“听话”;到了青年、中年、老年阶段,成为社会的一员,你的职业、身份、地位无形之中也成为一个卸不下的面具。你能说什么,做什么,都有规定,绝不能越轨。实际上,每个人都是一个“群体性”的、“我们”式的存在,而不是个体性的“我”的存在:内在的自我始终处在被遮蔽、压抑,不被承认,以至自己也不知晓的状态。

现在老了,退休了,脱离了单位,成了养老院里的一个普通居民,没有头衔、身份、地位的老头、老太。直到此刻、现在,你才可以摆脱你原有的存世身份,自由、放开地活着,开始倾听你内心深处的声音,让你本质性的存在显现出来,由单一的自我变成多重自我,成为“你想成为的人”,这才找到了独一无二的自我。

这不仅是一个重新寻找、发现与坚守的生命过程,更包括自我人性的重新调整——我们这一代在“与天斗,与地斗,与人斗,与自己斗”的历史博弈中忽略了对自己人性的关怀。除此之外,还要有人性的新发展——把自己曾经有过,却阴差阳错没有实现或没有充分实现的兴趣、爱好、向往发掘出来,把自己的最大潜能发挥尽致。重建了自我,生命因此有了一种新的存在形态。有了老年人生的回归与重建,尽管步履蹒跚,却成了“超越性的老人”,这就是“老中的不老”:虽然衰弱了,失去了很多,但人性超越了。

于是,我突然醒悟:虽然我倒下了,却回归更深维度的自我,成为内在的“人”,呈现本质性的自我存在。这样,我也就可以坦然回答“我是谁”这个人生的根本问题。这样的追问,从青少年开始,到了年老临终,才会有一个完整、可信的答案。

这就是我在生命最后阶段的责任与使命:进行“我是谁”的追问。

钱理群摄于1999年

首先,这是一个“连自己也说不清”的,“远比人们描述中、想象中的‘钱理群’要复杂得多”的钱理群。我在《钱理群的另一面》的“后记”里这样写道:

说我“激进”,其实在生活实践中,我是相当保守、稳健,有许多妥协的;说我是“思想的战士”,其实我内心更向往学者的宁静,并更重视自己学术上的追求的;说我“天真”,其实是深谙“世故”的;说我“敢说真话”,其实是欲说还止,并如鲁迅所说,时时“骗人”的。

人们所写的“我”,有许多反映了我的某些侧面;但同时也是他们心中的“钱理群”,或者说是希望看到的“钱理群”,有自己主观融入的“钱理群”。客观、真实的钱理群,是多元的,且相互矛盾的。

这是作为社会性、时代性存在的钱理群:生活在现行体制下,在与体制的周旋中生存下来,又维护了自己精神的独立与自由,又有冷静、克制,进行一定妥协的理性。永远不满足现状,是永远的反对派,永远站在平民立场,永远处于体制的边缘位置,又具有一定的社会影响,属于鲁迅说的“真的知识阶级”。

这是忧国、忧民、忧世界、忧人类、忧自己、忧自然、忧宇宙,忧过去、忧现在、忧未来的钱理群。越到晚年,越感到“无穷的远方,无数的人们”都与自己有关,时刻不忘“脚踏大地,仰望星空”,“想大问题,做小事情”。

这是坚持老年理想主义与老年现实主义的钱理群。人们称他为“当代堂吉诃德”,又有越来越浓重的“哈姆雷特气”。钱理群“永远走在鲁迅阴影下”,固执而执着地以思想家鲁迅的思想为自己的精神资源,并且自觉承担将鲁迅思想转化为当下中国,特别是年青一代精神资源的历史使命。这是牢牢把握自己的“历史中间物”定位的钱理群,因而不断质疑、反省自我。

这是沉湎于“一间屋,一本书,一杯茶”,永远胡思乱想,又喜欢在客厅里高谈阔论、胡说八道、畅怀大笑的钱理群。

这里还有一个作为个体的存在,个性化的钱理群。自称“自然之子”的钱理群,说自己“本性上更接近大自然。只有在大自然中,才感到自由、自在和自适。处在人群中,则经常有格格不入之感,越到老年越是如此”。

即使是旅游,我对所谓人文景观始终没有兴趣,我觉得其中的虚假成分太多。真正让我动心的,永远是那本真的大自然。这样的类似自然崇拜的心理,还有相关的小儿崇拜,其实都来自“五四”—— 我承认,自己本质上是“五四之子”。(《钱理群的另一面》)

还有一个永远保持童心的“老顽童”钱理群。我和同为养老院居民的儿童文学家金波合作写了一本《我与童年的对谈》,就说“中国有两个成语,最适用于人的晚年,一个是返老还童,再一个是入土为安”,但又不是简单地回到童年,其中有老年的阅历与智慧。“把老年的智慧和童年的真诚结合起来,实际上是一种(生命的)提升”。我最看重的“童心”,就是“对未知世界的好奇心,对万事万物本能的直觉反应,不受任何拘束和限制的想象力:这都是儿童的天性”。我这一生,最大的特点、优势,就是任何时候,特别是人生每一个重要转折点,都保持与发扬儿童天性,对未来充满好奇心、想象力,也就有了不竭的创造力。

这是焕发艺术天性的钱理群。“我经常关注千姿百态的建筑物在蓝天、白云、阳光映照下所显示的线条、轮廓、色彩等形式的美”,“连续拍摄了好几张‘风筝飘浮于晴空中’的照片,意在表达我内心的‘蓝色’感:那么一种透亮的、饱满的,仿佛要溢出的,让你沉醉、刻骨铭心的‘蓝’”(《钱理群的另一面》)!我就是鲁迅笔下的“腊叶”:“在红,黄和绿的斑驳中,明眸似的向人凝视”(《野草》)。

钱理群还是天生的表演艺术家。从小就喜欢唱京剧;小学五年级还因为在上海市小学生演讲比赛中得了奖而被电影厂看中,在《三毛流浪记》里扮演了“阔少爷”的角色;后来又参加少年儿童剧团,为1949年刚进驻上海的解放军做慰问演出;20世纪50年代在南师附小和南师附中读小学和中学,都是学生剧团的头儿,自编自导自演《我是流浪儿》《二十年后》等话剧;60年代在贵州教书期间,还担任话剧《年青的一代》《千万不要忘记》的主角;90年代成了北大教授,还在百年校庆组织编写、演出话剧《蔡元培》。这样的表演习性也渗透到教学工作中:十分重视“朗读”在中小学语文、大学文学教育中的作用。我的上课也具有表演性,很有吸引力。更重要的是,这样的表演性也渗透到我的思想、思维方式中,我喜欢做“大概括,大判断”,就具有某种“夸张”的成分。也因此被批评为“不严谨”,从另一个角度看,也不失为一个特色,以至优势。直到2023年出版的《中国现代文学新讲》还是一部“有声音的文学史”,附有我朗读现代诗歌、小说、散文、戏剧作品的录音:这样的学术与表演艺术的结合,确实是属于钱理群的。

钱理群参演《三毛流浪记》剧照

于是,又有了“卸下面具”的钱理群。2005年66岁生日那一天,在老伴崔可忻协助下,我有意做了一次“表演”,也是晚年最后的“演出”:拍下一组“怪脸相”。“用夸张的方式,表现平时受压抑的一些内心情绪。自由地故作歌唱、惊喜、痛苦、幽默、欢乐、作怪、调皮、悲伤、沮丧、谄媚、高呼、沉思状……”,“这背后自有一种真性情”(《钱理群的另一面》)。也可以说,这是人到晚年,对自己隐藏、遮蔽的内心世界的一次逼视与透露,但却是以一种夸张的表演来显示。世人看了,不禁哑然一笑。这正是我有意留下的“最后形象”:“这是一个可爱的老头儿”。“这背后有几层意思:一是真诚——但有点儿傻;二是没有机心——但不懂世故;三是天真——但幼稚;四是永远长不大,是个老小孩儿”。“因此,‘可爱的人’也是‘可笑的人’”(《脚踏大地,仰望星空:钱理群画传》)。

终极理想:超越性

正当我热衷于总结自己一生,思考“我是谁”,将自我现实理性化、抽象化时,我读到了《临终心理与陪伴研究》,又猛然惊醒:我这样理性思考、总结“我是谁”,当然很重要,也很不容易;但如果因此将自我现实凝固化、绝对化,也预伏着很大的危险。

据相关学者的调查、研究,老年人到了生命的临终时刻,“身体失去更多的功能,自我也愈加无力维持它所建立的秩序,而病人也同时感觉他好像不再是‘原来的自己’”,随着“自我现实一层层的褪去”,人的意识就“从自我现实的意识转化到超个体的整全意识”。既回归个体生命的内在自我,又融入宇宙大我之中,“与神圣领域缔结,与他人发展前所未有的亲密,宛若个人返回母亲的怀里”,就进入一种有别于自我现实的,研究者称之为的“灵性生命状态”:“ 从原来繁杂的人间世事中脱离了出来,用灵魂去看见每一件事情,而每一件事都没有必须说出的意义”,只是“带着慈意,专注着、微笑着、珍惜着”。“死亡不仅在生理机制上提供完善的归途,与这个机制相伴的精神领域也提供完善终结”,“每个非猝死临终的人应该都会经历最后的‘良善’时刻”。这大概就是人们所说的“寿终正寝”吧。

但这样的临终过程又是相当“个人化”的。宁静、安然之外,也会陷入空虚、焦虑,甚至突然出现“怪异”。更多的是同时包含宁静与骚动,心碎与幸福,冷酸与温暖,摄取与给予。(以上讨论见《临终心理与陪伴研究》)

在看清楚这样的生命归宿以后,我也做出了自己的选择:认清“我是谁”,又不能将现实存在的自我终极化,而是要在面临不可避免的衰老与死亡时,迅速地从自我现实中撤离出来,让本心臣服于自然的生死流转,进入生死相通的濒临状态,从而获得新的灵性生命。

平静、安适、谐和,自有一种超越性的感受。这大概就是我的养老人生最终的理想与目标了。

2023年8月27日完稿

本文为《养老人生:新机遇,再出发》一书的自序,澎湃新闻经出版方授权刊载。

《养老人生:新机遇,再出发》,钱理群/著, 中信出版集团·活字文化,2025年3月版